粮食重金属超标处理规则(粮食重金属的国家标准)

粮食重金属污染问题直接关系到食品安全与公众健康,已成为全球关注的焦点。重金属如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)等通过土壤、水源或大气沉降进入农作物,最终通过食物链进入人体,长期摄入可能导致慢性中毒、器官损伤甚至癌症。因此,建立科学的粮食重金属超标处理规则及国家标准,对保障粮食安全、维护公众健康具有重要意义。

一、粮食重金属的国家标准

根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022),粮食中重金属的限量标准如下:

铅(Pb)

限量值:0.2 mg/kg

适用范围:谷物(如稻米、小麦、玉米等)、豆类、薯类等。

镉(Cd)

限量值:0.2 mg/kg(稻米)、0.1 mg/kg(小麦、玉米等)

说明:稻米对镉的吸收能力较强,因此限量更为严格。

汞(Hg)

限量值:0.02 mg/kg

适用范围:粮食(成品粮)。

砷(As)

无机砷限量值:0.15 mg/kg(稻米)、0.1 mg/kg(面粉)、0.2 mg/kg(杂粮)

说明:无机砷的毒性远高于有机砷,因此重点控制无机砷含量。

二、粮食重金属超标处理规则

当粮食中重金属含量超过国家标准时,需按照以下规则进行处理:

立即停止销售与使用

粮食经营者发现重金属超标粮食,应立即停止销售,通知相关经营者和消费者,召回已售粮食,并记录备查。

分类储存与标识

超标粮食应单独储存,避免与合格粮食混放,防止交叉污染。

储存区域应设置明显标识,注明超标物质名称、含量及处理要求。

无害化处理或转化利用

饲料用粮:经检验符合饲料用粮标准的,可转化为饲料,但需严格限制使用范围,避免进入人类食物链。

工业用粮:符合工业用粮标准的,可用于非食用工业用途(如生物质能源、建筑材料等)。

无害化处理:无使用价值的超标粮食,应采取堆肥、焚烧、填埋等方式进行无害化处理,确保污染物不进入环境。

严格监管与追溯

粮食和储备行政管理部门负责监督超标粮食的处置过程,确保其按照规定用途使用,不得改变用途。

建立超标粮食管理档案,详细记录产地、数量、检验结果、储存、销售及处置信息,保存期限不少于5年。

责任追究

因人为因素(如违规使用农药、化肥,或工业污染导致)造成的重金属超标,相关责任人需承担法律责任。

粮食经营者未按规定处理超标粮食的,将依法受到处罚。

三、超标粮食的源头防控

为减少粮食重金属超标问题,需从源头加强防控:

土壤污染治理

对重金属污染土壤进行修复,采用物理、化学或生物方法降低土壤中重金属含量。

推广低积累作物品种,减少重金属向粮食中的迁移。

农业投入品管理

禁止使用含重金属超标的农药、化肥和污水灌溉。

推广有机肥料和绿色防控技术,减少化学投入品的使用。

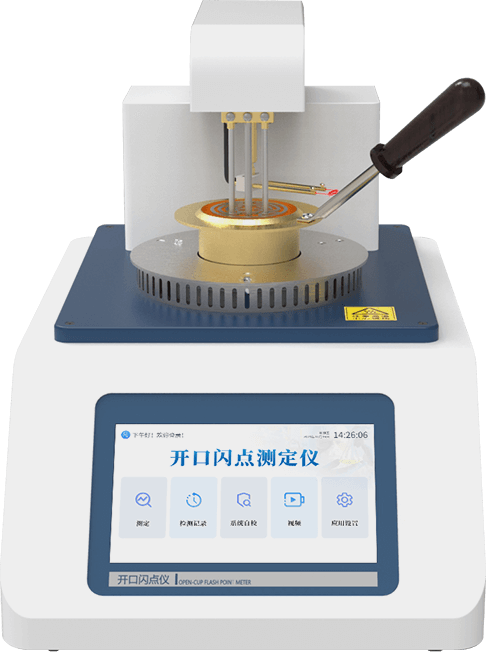

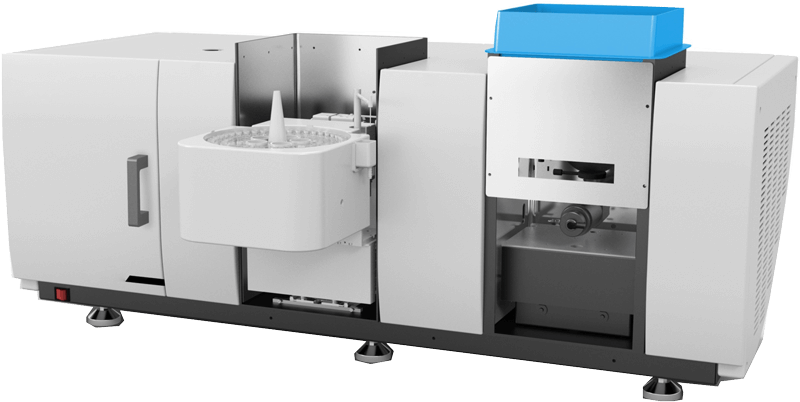

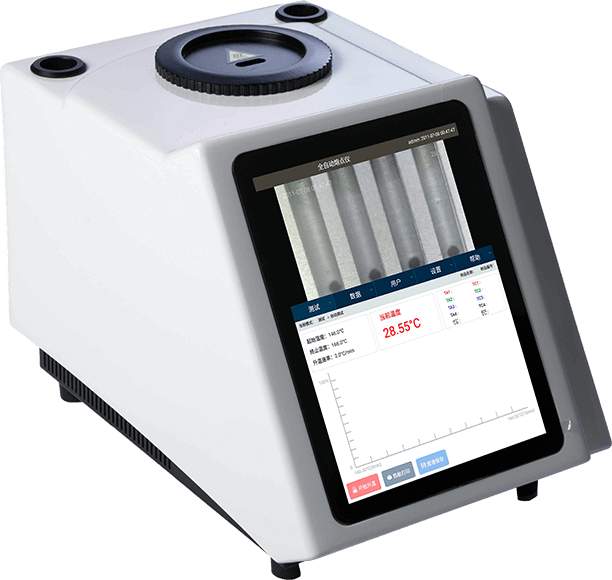

加强监测与预警

建立粮食重金属风险监测制度,定期对种植区、收购点和储存库的粮食进行抽检。

发现超标风险时,及时采取措施,防止问题粮食进入市场。

四、法律法规依据

粮食重金属超标处理规则依据以下法律法规制定:

《中华人民共和国食品安全法》

明确规定食品中污染物限量标准,禁止生产经营不符合标准的食品。

《粮食流通管理条例》

要求粮食经营者对粮食质量安全负责,禁止销售重金属超标粮食。

《超标粮食处置管理办法》(各地根据实际情况制定)

细化超标粮食的收购、储存、销售、转化及无害化处理等环节的具体要求。

在线咨询

在线咨询 微信

微信 一键电话

一键电话